ArduinoでOLEDに「Hello World」を表示する

秋月電子で580円で購入した0.96インチ (128×64) 有機ELディスプレイを使います。

このOLEDのインターフェースはI2Cです。

ハードウェアの接続

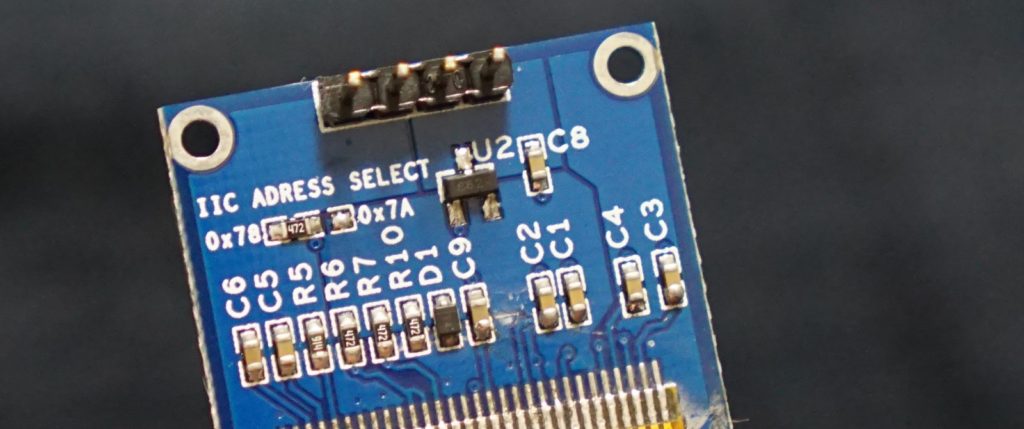

OLEDの裏面を見るとI2Cアドレスが0x78と0x7Aを選択できるようになっています。

(抵抗を載せ替えることによってI2Cアドレスを変更できます。)

今回はデフォルトの0x78のまま使います。

I2Cアドレスの “0x78” は8ビット表記ですが

Arduino IDEで記述するときは7ビット表記の “0x3C” にします。

Arduino IDE上の記述で省略している、

I2Cアドレスの最後の1ビットは Read or Write を示します。

Arduinoの関数名でRead/Writeは指定しているので不要なのですね。

ふつう、I2Cの信号線にはプルアップ抵抗が必要ですが

このOLEDは基板上にすでにプルアップ抵抗がマウントされているので

外付けで抵抗を追加する必要はありません。

動作電圧は3.3V~5Vなので、3.3Vで動かしてみることにします。

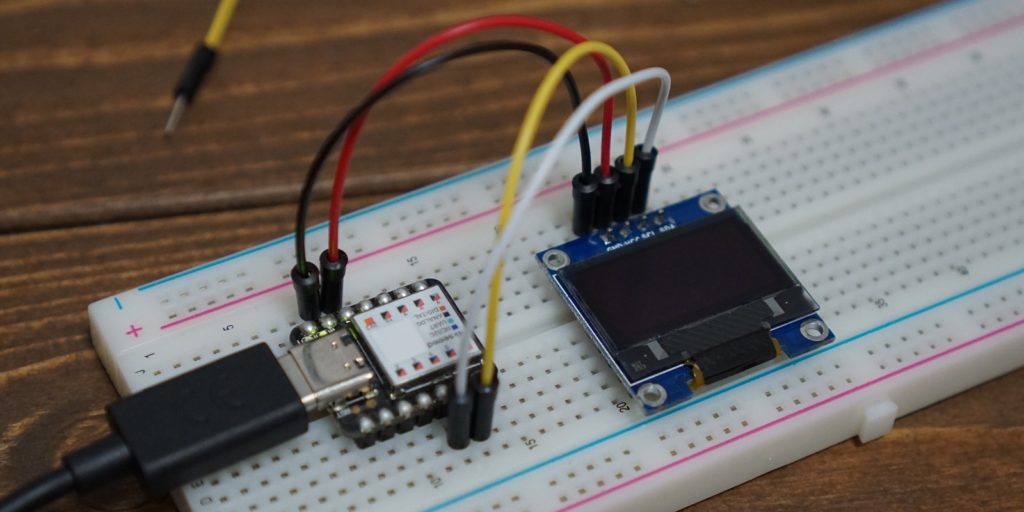

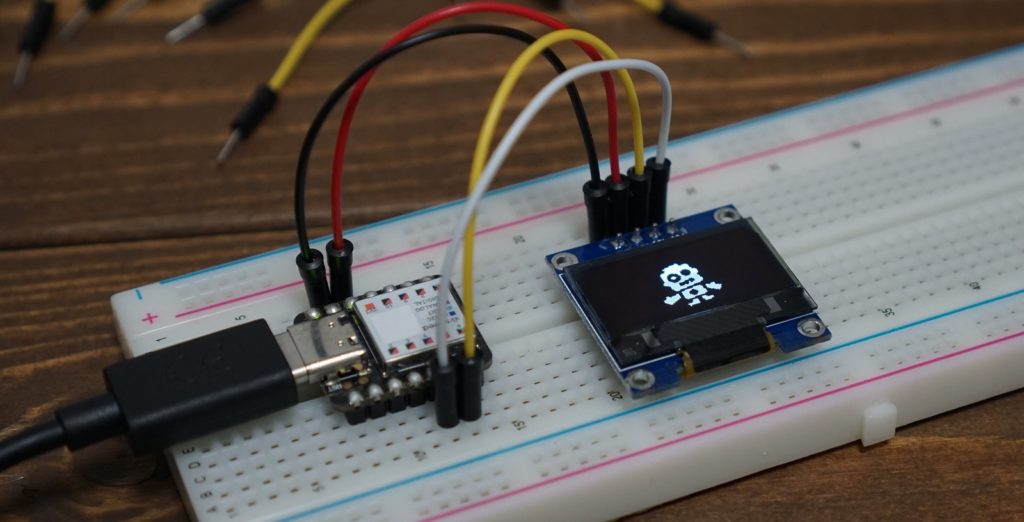

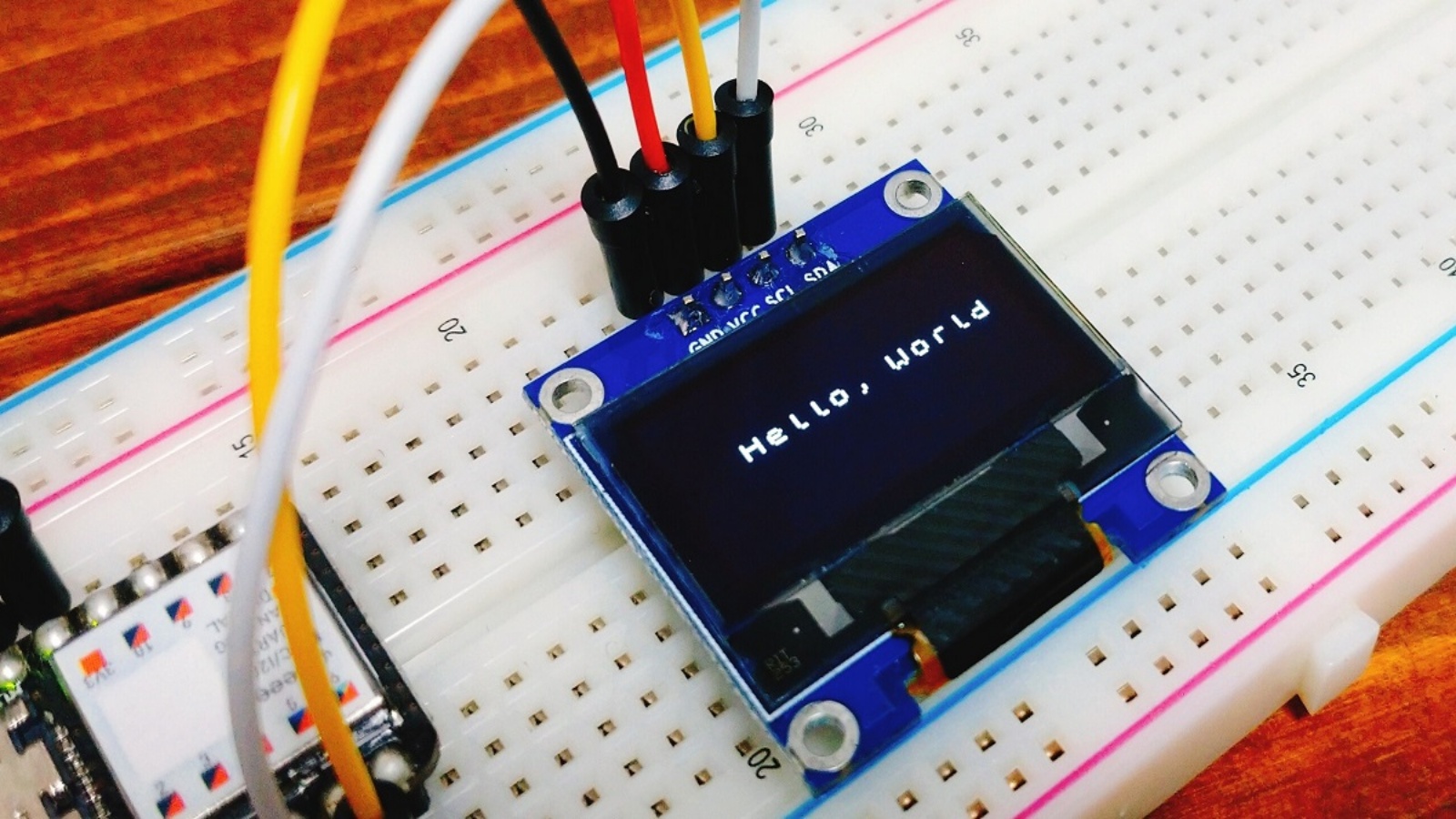

接続するとこんな感じ。

3.3V, GND, SCL, SDAの4本だけを接続すればOKです。

Arduino IDEにOLEDのライブラリをインストールする

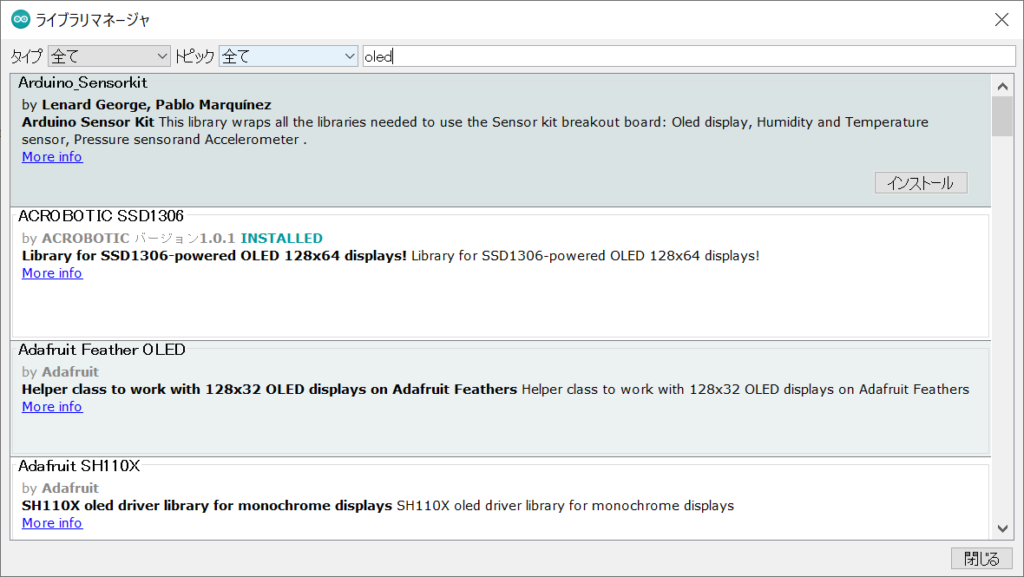

Arduinoで使えるOLEDのライブラリは複数ありますが、

「ACROBOTIC SSD1306」を使ってみます。( ← 個人的にフォントが好き)

インストールは スケッチ > ライブラリをインクルード >ライブラリの管理 から

ライブラリマネージャを開き、「OLED」などで検索すると出てきます。

任意の絵などを描写したいときは自分でコーディングする必要がありますが、

文字を表示するだけならライブラリを使うと簡単にできます。

ライブラリが豊富なことがArduinoの魅力

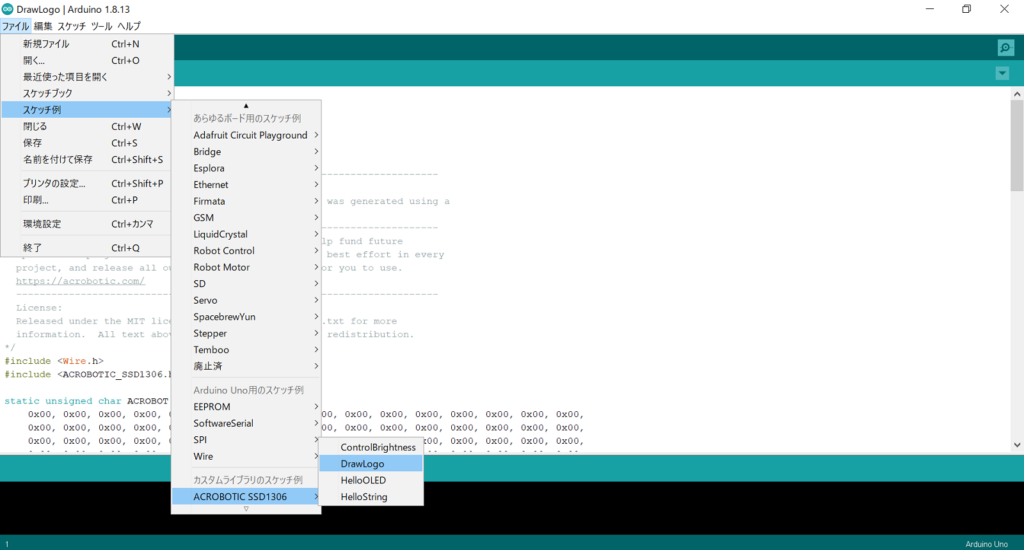

ライブラリのインクルードが完了すると上写真のようにスケッチ例が追加されます。

試しに「DrawLogo」を実行してみます。

XiaoをPCにつないで ツール > ボード を”Seeeduino XIAO”に、

ツール > シリアルポート をXiaoをつないだCOM番号に設定します。

スケッチ > マイコンボードに書き込む を選択すると

コンパイルが実行されてXiaoにプログラムが書き込まれます。

ロボットのようなロゴが表示されました。

ライブラリによって使い勝手やフォントが異なるので

複数のライブラリを試してみるのもいいかもしれません。

ライブラリを使ってソフトウェアをつくる

プログラムを書いていきます。

「ACROBOTIC SSD1306」のざっくりとした使い方は以下です。

| oled.init() | OLEDを初期化する(void setup()中に1回だけ記述します) |

| oled.clearDisplay() | OLEDの表示を消去します |

| oled.setTextXY() | テキストの表示開始位置をXY座標で指定します |

| oled.putString | 設定されている開始位置から指定した文字列を表示します |

同じ位置に違う文字列を表示させたいときは

oled.clearDisplay()で今の表示を消してから新しい文字列を表示させます。

(でないと重ね書きになってしまうので注意)

コード全文はこちら。

#include <Wire.h>

#include <ACROBOTIC_SSD1306.h>

void setup()

{

Wire.begin();

oled.init(); // Initialze SSD1306 OLED display

oled.clearDisplay(); // Clear screen

oled.setTextXY(3,3); // Set cursor position, start of line 0

oled.putString("Hello, World");

}座標(3, 3)から「Hello World」を表示するコードです。

I2Cを使用するために<Wire.h>のインクルードとsetup()内でのWire.begin()が必要です。

今回使うライブラリ<ACROBOTIC_SSD1306.h>もインクルードします。

冒頭でI2Cアドレスについて触れましたが

このライブラリは「ACROBOTIC_SSD1306.h」内にアドレス “0x3C” がすでに記載されています。

I2Cアドレスを変更したい場合はこのヘッダーファイルを書き換えます。

実行してみる

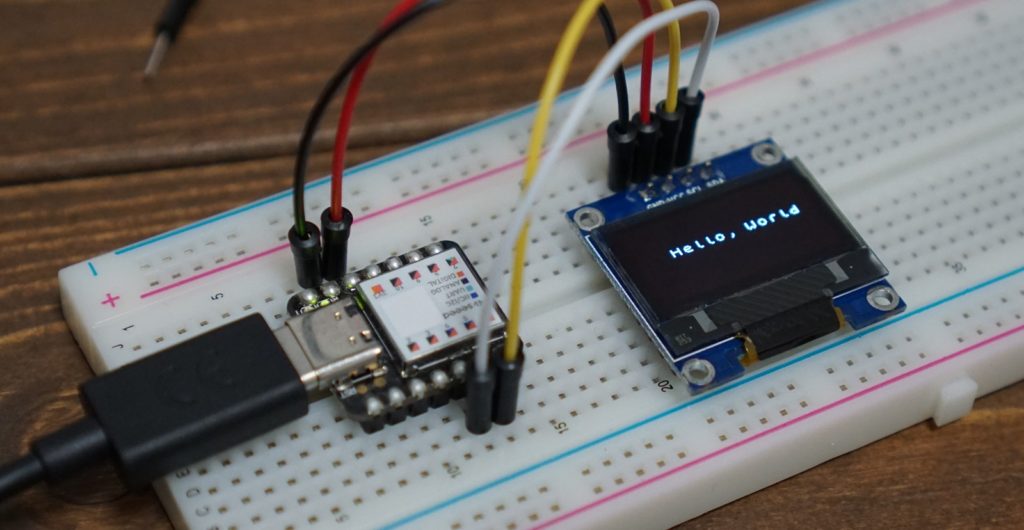

「Hello World」が表示されました!

コメント